Hünenbetten – Gräber oder Kultbauten?

Eine neue Idee zur Lösung eines megalithischen Rätsels: Welchen Sinn hatten die offenen Steinsetzungen Norddeutschlands?

Vortrag gehalten in Berlin-Schöneberg am 1.4.2009

Auf einer Tagung der Chronologiekritiker in Rüspe (im Sauerland) im Juni 2001 hielt ich einen Vortrag mit dem seltsamen Titel: Megalithikum und Christentum – zwei benachbarte historische Epochen?

Meine These lautete etwa so: Hünenbetten und Steinkreise sind in Deutschland die unmittelbaren Vorgänger der romanischen Kirchen, dazwischen klafft keine jahrtausendelange Lücke.

Ich führte verschiedene Hinweise an, wie etwa die weiterlebenden megalithischen Legenden und Mythologeme in der katholischen Religion, die Strukturgleichheit der Ausrichtung auf den Jahreskalender, die im christlichen Heiligenkalender weiterlebt; dann den Schlangenkult, der im Christentum umgedreht erscheint; dazu auch das Gemeinschaftsmahl, das Opfer und den Schädelkult (Reliquienverehrung); ganz besonders die Verwendung des Kreuzes als Inbegriff des Raumes und der Zeit bei den Megalithikern; es gibt sogar katholische Kapellen, die auf oder in Dolmen errichtet sind (besonders in Asturien); das Achteck der frühen Kirchen als weiterentwickelten Steinkreis, und manches andere.

Der direkte Übergang von der einen zur anderen Kulturform bezeugt die fehlenden Zwischenstufen und damit das Chronologieproblem: Künstlich aufgeblasene Jahrhunderte schaffen den riesigen Abstand zwischen der fernen Vorzeit der Hünengräber und der aufgeklärten Schriftgeschichte der katholischen Kirche. In diesem Sinne möchte ich nun ein neues Indiz bringen, das vermutlich einigen schon bekannt ist, aber unter diesem neuen Gesichtspunkt noch einmal besprochen werden sollte: Die Anlage der langen Hünenbetten in Norddeutschland. Beim Stichwort „Megalith-Denkmäler” denken wir meist an Steinkreise („Cromlechs”), Hünengräber (Steintische, „Dolmen”), Steinalleen (wie in Carnac) und einzelne hohe Steine („Menhire”). Ganz selten findet man auch Erklärungen zum Begriff Steinsetzung, denn diese Gebilde sind nicht so recht einzuordnen. Ich denke an die länglichen Rechtecke, oft volkstümlich Hünenbetten, Riesenbetten, Heldenbetten, Heidenbetten und ähnlich genannt, die aus großen Findlingen gebildet werden und zahlreich in Norddeutschland noch vorhanden sind. Ihr ehemaliger Zweck ist umstritten.

Zwar ist die Bedeutung und Verwendungsart der anderen Megalithdenkmäler auch nicht völlig geklärt, doch hat man zumindest Vorschläge gemacht, die sich allmählich offiziell durchsetzen: Viele Steinkreise könnten Sternwarten gewesen sein, Beobachtungsmale für den Himmel; über die Steine visierend zu Sonne, Mond und Sternen las man die Kalendertage und die größeren Zyklen ab, die beiden Sonnenwenden im Jahreslauf und die Mondwenden nach neun bis zehn Jahren; vielleicht erkannte man sogar einzelne Kalendertage am Frühaufgang eines Sterns.

Die Dolmen gelten allgemein als Gräber, auch wenn dies weiter angezweifelt wird.

Die Steinalleen könnten als Prozessionsstraßen oder für kultische Wettläufe gedient haben.

Und die einzeln stehenden Hochsteine markierten vielleicht einen Ort für Versammlung und Rechtsprechung, oder sie waren Denkmäler.

Rechteck-Steinsetzungen

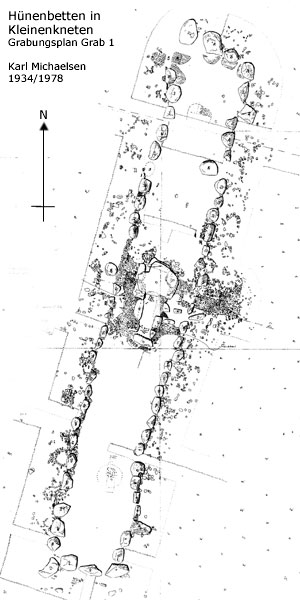

Bei den langen offenen Steinsetzungen in Rechteckform, die als Hünenbetten bekannt sind, kommen mir die Vorschläge unzureichend vor. Man sieht eine Doppelreihe von Steinen wie eine Art längliche Einzäunung in der Landschaft, meist an besonders schönen Orten. Oft sind auch die Eingänge hervorgehoben durch große aufrechte Säulensteine an einer Schmalseite, und am anderen Ende des manchmal hundert Meter (!) langen „Raumes” ist dann ein Abschluß, sei er gerade oder halbrund. Irgendwo in diesem offenen Raum, meist kurz vor dem Ende, befindet sich ein halb vertieftes Hünengrab mit einem Eingang von der Seite.

Nicht weit nördlich von Berlin, im Everstorfer Forst (im Bereich Wismar), sah ich solche Bauten, die sich von den Hünengräbern („Dolmen”) ganz deutlich unterscheiden, schon dadurch, daß sie nie Decksteine haben, sondern offen unter freiem Himmel stehen. Außen herum findet man häufig weitere Dolmen oder Reste davon, manchmal auch im Inneren einen einzelnen Dolmen halbversenkt. Die Steinareale von Everstorf waren gewiß nicht hundert Meter lang, aber zwanzig bis vierzig Meter, doch das sieht schon merkwürdig genug aus.

Deswegen fragte ich mich wieder einmal: Was soll das sein? Wofür der Aufwand? Fehlt hier etwas?

Es könnte zum Beispiel der Hügel fehlen, der diese Anlagen überdeckte, wie wir es von zahlreichen Hünengräbern, den keltischen Fürstengräbern in Schwaben wie auch von den skythischen Kurganen der Steppe gewohnt sind. Trägt man bei den Fürstengräbern die Erd- und Steinschichten, die das Kammergrab bedecken, ab, dann bleibt ein tischähnliches Bauwerk und ein herumgesetzter Steinkreis übrig. Der Steinkreis (bei späteren nordischen Gräbern gibt es sogar drei Kreise) war eine nützliche Vorrichtung, die die aufgeschütteten Erd- und Steinschichten vor dem Abrutschen hindert. Er könnte auch die Aufgabe eines ‚Temenos’ gehabt haben, einer heiligen Einzäunung. Der griechische Begriff Temenos taucht im Zusammenhang mit den Steinsetzungen schon vor 170 Jahren bei den Autoren Oldenburg und Greverus auf (einem Pfarrer und einem Professor, ab hier zitiert als O+G 1837, hier S. 17), die zu den ersten gehörten, die die Hünenbetten von Wildeshausen beschrieben, die wir nachher noch eingehend betrachten werden.

Und damit begann auch schon der weltanschaulich geprägte Streit um die Deutung der Hünenbetten. Wozu dienten sie? Wie sahen sie früher aus, was verbargen sie? Waren die Steinsetzungen von einem richtigen Hügel bedeckt, oder stammt die Erde im Innern aus späterer Zeit? Der Fußboden im Innern der Steinsetzungen war sorgfältig geglättet, mit Lehm bedeckt, auch manchmal ordentlich mit Steinen belegt. Zuweilen sind große kreisrunde Vertiefungen im gewachsenen Boden vorhanden. Das Kammergrab liegt auf einer etwas tieferen Ebene, es ist hineinversenkt, sein Boden ist fast immer gepflastert.

Die Ähnlichkeit der norddeutschen Steinsetzungen mit den skandinavischen „Schiffsetzungen” ist groß, aber der Grundriß in Norddeutschland ist doch praktisch immer rechteckig (bis auf den halbrunden „Chor” am Westende) und weicht damit von den skandinavischen, die wie Schiffe vorne und hinten spitz zulaufen, deutlich ab. Von den rund 2000 skandinavischen Schiffsetzungen sind erst etwa hundert ausgegraben, außer Feuerstellen fand man fast nichts dort. Es sind wohl Erinnerungsmale an Schiffe oder Kapitäne. Einen Hügel gibt es da nicht, aber die Steine sind mit der glatten Seite nach innen gesetzt, so als wollte man den Innenraum möglichst angenehm gestalten. (Reallexikon Bd. 27, 2004)

Die Randsteine der norddeutschen Steinsetzungen sind meist viel gröber und stehen durchaus nicht alle nahtlos nebeneinander, sondern es bleiben meist schmale Lücken zwischen den Steinen, die häufig mit Steinbrocken mauerartig ausgefüllt waren; bei einigen Betten steht in regelmäßigen Abständen ein zusätzlicher Stein außerhalb der Reihe.

Das Rätsel bewegte mich jahrzehntelang. Und ein anderes Rätsel blieb nebenher bestehen: Die Megalithiker hatten ihre Kultspiele ausgeführt, Erdvermessung und Astronomie betrieben, ihre Toten prunkvoll bestattet, aber wo hatten sie Gericht gehalten, was waren ihre Kulthäuser gewesen, ihre „Kirchen”?

Vielleicht feierten sie ihren Gottesdienst im Freien, wie später die angeblichen Germanen, die ihr Thing nur am Tage unter freiem Himmel abhielten, was zumindest im Tacitus-Text behauptet wurde. Bei Unwetter oder Schneefall mußte man den Gerichtstag oder die Feier wohl verschieben? Bei den Megalithikern, die so geschickt mit Steinen umgehen konnten, möchte ich nicht annehmen, daß sie gar keine Steinhäuser bauten.

Zum damaligen Hausbau wäre zunächst der summarische Überblick in Hermann Müller-Karpe, Das vorgeschichtliche Europa (1968, 2° 1980) zu zitieren. Figur 56 (S. 74 f) zeigt einen Ausgrabungsgrundriß vom Siedlungsplatz in Köln-Lindenthal, mit zahlreichen rechteckigen Holzhäusern (erschlossen aus deren Pfostenlöchern) als typisch für diese Phase der Jungsteinzeit (vor mehr als 5000 Jahren), die vermutlich mehrfach immer wieder an denselben Stellen errichtet wurden. Der Autor beschreibt aber auch andere Hausgrundrisse, „zweifellos auch sehr häufig, (wenn nicht noch häufiger)“, wo die Holzpfosten nicht im Erdreich steckten, sondern wo die senkrechten Stützpfosten in einem horizontalen Bodenbalken eingezapft waren, wodurch sie dann nicht mehr archäologisch nachweisbar sind („Schwellenbau” genannt). Vielleicht haben statt dieser nicht nachweisbaren Holzbalken große Steine gedient, die später für andere Arbeiten gebraucht wurden. Da haben wir, meine ich, schon eine Form des Hausbaus, die jener ähnelt, wo das Dach auf einem Fundament aus Steinreihen ruht. Vielleicht waren die Steinsetzungen nur die übrig gebliebenen Grundmauern von Häusern oder Hallen?

Über die Oldenburger Bauernhäuser ihrer Zeit schreiben O+G (S. 14): „Gegründet sind die Häuser meistens auf Granitblöcken, die nur zu oft von den Gräbern ihrer Vorfahren entwendet sind: was Wunder, daß sie fest stehen!” Die wichtigsten Steinmale wurden damals, 1837, schon von der Regierung eingehegt, „damit sich die Landleute nicht mehr, wie häufig geschehen, willkürlich der Steine bedienen.” Das hat leider nicht voll gewirkt, denn in den folgenden hundert Jahren sind noch einmal Tausende von Megalithbauten vernichtet worden.

Bemerkenswert finde ich die Einschätzung der beiden Autoren hinsichtlich der Bauweise der dortigen Häuser: sie sind auf Granitblöcke gegründet.

Wohnhäuser in Norddeutschland

Das niedersächsische Bauernhaus – ein Einheitshaus für Mensch, Tier und Vorräte – hat hochragende Holzwände und kann daher nicht zum Vergleich herangezogen werden. Dagegen ist die alte Scheune im Oldenburger Land (und anderswo) den Steinsetzungen erstaunlich ähnlich im Grundriß: Auf fest eingegrabenen Findlingen, die eine Art grober niedriger Mauer bilden, ruht das schwere Holzdach mit Heidekraut- oder Reetdeckung. Auch Kirchen sind häufig auf schwere Findlingfundamente aufgesetzt.

Der Wissenschaftler Schröder (1999, S. 44) schreibt: „Reet hat es auf Kirchendächern immer gegeben. Mir sind aus dem norddeutschen Küstengebiet Kirchen bekannt, die heute noch Reetdächer haben.” Das kann ich bestätigen. Und diese Bauweise, das erläutert Schröder ebenfalls, geht bis in die Jungsteinzeit zurück.

Die Wohnhäuser der Megalithiker werden von Sprockhoff (Handbuch, Bd. 3, Kap. 4) auffällig knapp besprochen, da kaum welche durch Ausgrabungen bekannt sind; dafür kennt man ungezählte Grabbauten jener Zeit, viele davon sind rechteckig.

Die Länge schwankt beträchtlich, von 20 m bis zu 130 m, aber die Breite bleibt fast gleich (4-10 m). In diesem langen Rechteck befindet sich meist an einem Ende die dolmenartige Grabkammer. „Von jeher ist das Mißverhältnis zwischen der kleinen Kammer und der um vieles größeren Einfassung aufgefallen.” (S. 12).

Wofür diente der leere Raum, der um so seltsamer wirkt, als das Kammergrab meist an einem Ende steht?

Sprockhoff nennt es eine beklagenswerte Tatsache, daß wir uns keine klare Anschauung davon machen können, wie das Wohnhaus und die Siedlung der Megalithiker aussah. „Es ist vielleicht nicht ganz unberechtigt, sich die Häuser der Lebenden äußerlich denen der Toten ähnlich vorzustellen.” (S. 134)

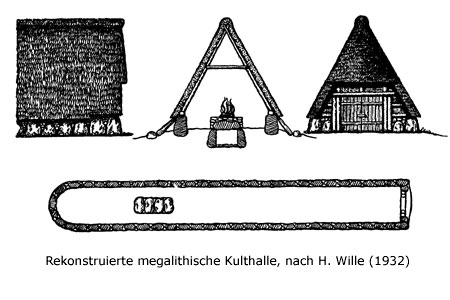

Dabei verweist er auf eine Rekonstruktion (Abb. 19) eines rechteckigen Hünenbettes. Wenn wir hier den Erdhügel durch ein Dach ersetzen, wäre die Ähnlichkeit treffend.

Schauen wir uns eine uralte oldenburgische Scheune an: Das hohe Dach, das mit Heidekraut oder Reet gedeckt ist, reicht fast bis auf den Boden, so bietet es dem Sturm, der häufig über dieses tischebene Land braust, weniger Widerstand; der Schnee kann abgleiten und drinnen ist viel Luftraum, was früher, als man noch darin wohnte, einen besonderen Vorteil bot: vom Herdqualm wurde man nicht belästigt. Kate sagt man dazu, ein Haus für alle Zwecke. Das Wort ist verwandt mit Hütte und Kötze (Weidengeflecht für einen Korb, weil die Dachkonstruktion so aussah.)

Von der Bronzezeit bis ins Frühmittelalter, belegt Schröder, sahen die Wohnhäuser sehr ähnlich aus, wie verschiedene Rekonstruktionen zeigen: ein bis auf den Boden reichendes Dach, das durch seitliche Pfeiler abgestützt wird. Die einfachen Häuser hatten nur geflochtene Wände, was auch zum Wohnen angenehmer ist, doch bei den wichtigen und viel größeren Kulthallen legte man ein Fundament aus wertvollen Findlingsteinen.

Warum sind die Steine als Grundmauern wichtig? Sie geben der großen Halle Dauerhaftigkeit. Wenn man die Dachbalken in den Heideboden rammt, so werden die Enden irgendwann morsch und das Dach bricht zusammen.

Darum wurden die hohen schrägen Dachträger auf Steinen verankert, auf großen Findlingen, die in langer Reihe nebeneinander stehen. Sie tragen die ganze Holzkonstruktion und bilden so den unteren Rahmen, auf dem das Dach ruht. Da sieht man niedrige aber solide Fundamente und ein darüber errichtetes hohes Spitzdach.

Dieses Gebäude war sicher sehr wohnlich und konnte vielen Zwecken dienen, auch zum Feiern eignete sich die schmale Halle. Gewöhnlich saß man sich gegenüber in langer Reihe, mit dem Rücken zur Längswand, die Gesichter einander zugekehrt. An einem Ende der Halle vor dem niedrigen Altar brannte das Feuer, in dem das Wildbret schmorte. Unter dem riesigen Altarstein lag der Ahnherr begraben, dem man Minne zutrinken mußte, wenn man den Becher erhob, wie es später bei den Wikingern noch Brauch war. Je länger die Halle, desto höher war das Ansehen der Gruppe, die sich hier versammelte.

Wenn die Gemeinschaft wuchs, wird man die Halle im Laufe der Zeit immer noch verlängert haben. Verbreitern konnte man sie nicht, ohne das Haus völlig neu zu bauen. Eine gar zu breite Halle würde auch nicht zur Sitzordnung passen, die nun mal zur Sitte gehört, und außerdem: Sehr lange gerade Bäume als Querbalken, um das Dach abzustützen, die sind selten.

Sieben oder acht Meter, auch mal neun, höchstens zehn Meter, das ist die größte Breite dieser Steinsetzungen. Darum waren diese Gebäude sehr lang aber schmal, manchmal sieht der Archäologe, daß sie am offenen Ende mehrmals um ein weiteres Stück verlängert worden sind.

Tatsächlich sehen die alten Steinsetzungen aus wie Grundmauern. Diese Grundmauern der Längsseiten müssen nicht vollkommen dicht stehen, die Lücken zwischen den Wandsteinen wurden mit kleineren Steinen ausgefüllt, wie viele Ausgrabungen bewiesen haben. Aber die Grundsteine mußten solide sein, darum nahm man möglichst große Findlinge, eben die, die wir heute als einzigen Rest noch dort sehen. Das Reetdach über der Steinsetzung ist längst vermodert oder verbrannt. An den beiden Schmalseiten stehen höhere Steine, nämlich am Eingang zwei mächtige Säulen (wie z.B. in Nobbin auf Rügen), an denen wahrscheinlich die Tür befestigt wurde. Am hinteren Ende sind als Abschluß einige weitere große Steine aufrecht gestellt, mit der glatten Seite nach innen gekehrt, meist im Halbrund. Hier war ein nicht leicht zugänglicher Raum entstanden, geeignet als „Allerheiligstes”.

Die großen Dächer haben ein ganz schönes Gewicht, darum war es angebracht, alle paar Meter einen weiteren Findling etwas außerhalb der Wandreihe aufzustellen, der einen zusätzlichen Dachbalken abstützten konnte, wie bei den ‚Visbeker Braut’ und ‚Bräutigam’ genannten Steinsetzungen bei Wildeshausen (Oldenburg) gut zu sehen ist.

Das vertiefte Großsteingrab im Innern der Halle, oft kurz vor dem halbrunden Ende, ist meist noch erhalten. Es unterscheidet sich kaum von den anderen Dolmen, die in der Nähe der Festhalle im Gelände verstreut sind. Die äußeren Dolmen kann man als Friedhof auffassen, der das Kultgebäude umgibt, wie noch heute in norddeutschen Dörfern der Friedhof direkt um die Kirche herum angelegt ist. Die Dolmen gehören außen herum wie drinnen zum Heiligtum, denn gerade ins Heiligtum hinein gehört das Urgrab, das erste der Gemeinschaft, das echte oder sinnbildliche Grab des Ahnherrn. Durch das Grab (und natürlich auch durch die ungewöhnliche Länge) unterscheidet sich das Kultgebäude von einem Wohnhaus. Das Grab liegt leicht vertieft, so daß der Deckstein fast mit dem Boden abschließt. Diesen Deckstein müssen wir nun „Altar” nennen. Denn dieses Grab am fernen Ende der langen Halle ist die spätere „Krypta”, das unterirdische Beinhaus der Kirche. Es hat einen seitlichen Eingang, wie die Krypten noch heute in alten Kirchen unter dem Altar.

Hier wäre wieder Müller-Karpe zu zitieren (wie oben, S. 83 ff):

„In den kupferzeitlichen Kulturen Europas lassen sich aus gewissen Siedlungsanlagen und aus den in diesem Zeitalter neu aufkommenden Grabformen und Bestattungssitten sozial bevorzugte Einzelne erschließen, die in einem vorher unbekannten Ausmaß Träger politischer Macht gewesen zu sein und zugleich einen starken Einfluß auf die wirtschaftlichen, handwerklichen und technischen Entwicklungen genommen zu haben scheinen. Erstmalig wurden in verschiedenen Bereichen Europas befestigte burgartige Siedlungen errichtet. Gewisse Handwerkszweige blühten auf, vor allem die Verarbeitung von Kupfer und Edelmetall. Damit in Zusammenhang stand die Ausbildung eines Netzes weitausgreifender Wirtschaftexpeditionen … Außerdem erhält diese Epoche ihr archäologisches Gepräge durch die gegenüber dem Neolithikum ganz neuartige Bedeutung des monumentalen Sepulkralbaues, des Grabkultes und bestimmter Bestattungssitten.”

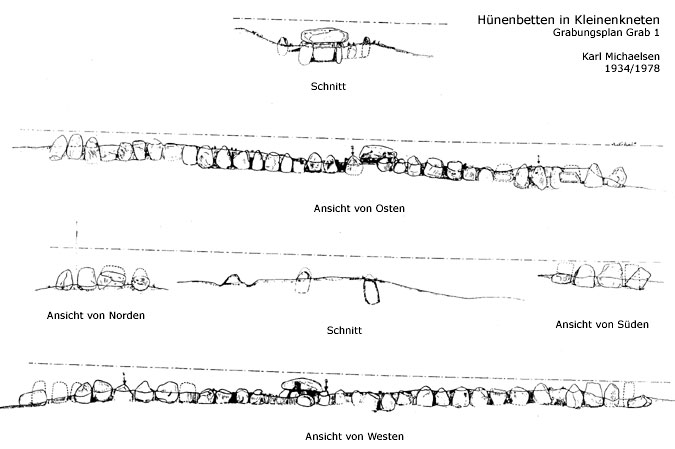

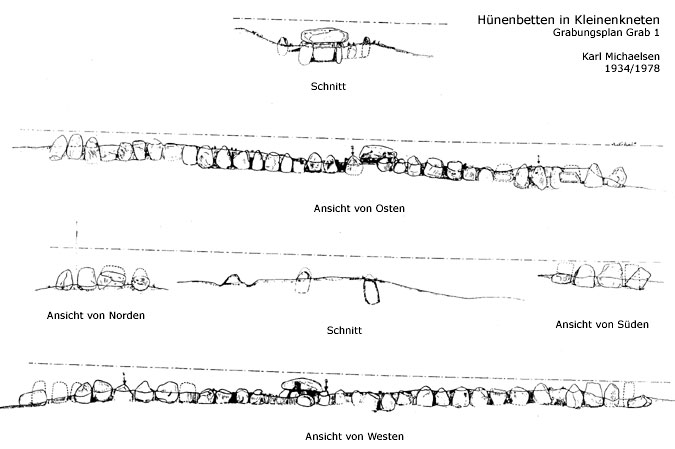

Müller-Karpe nennt nun die weite Verbreitung der Megalithgräber, die auch in Norddeutschland vorkommen, „die als monumentale Grabkammern in der Regel obertägig sichtbar waren“, und bildet dazu (Fig. 58) auch das Hünenbett II von Kleinenkneten ab, das drei Kammern enthält, außerdem die von Sprockhoff veröffentlichte zeichnerische Rekonstruktion.

Gerade diese besondere Steinsetzung bei Wildeshausen (Oldenburg) hat überraschenderweise mehr als einen, nämlich drei Dolmen im Innern, aber das ist ein Ausnahmefall in Norddeutschland; vielleicht sind zwei Grabbauten später hinzugefügt worden, wie die Ausgräber vermuteten

Nun wird aber aus den vielen Beispielen, die laut Müller-Karpe das gesamte Mittelmeergebiet, Frankreich und Großbritannien sowie Norddeutschland und Südskandinavien überziehen, schon deutlich, daß es sich bei diesen Steinsetzungen nicht um Hügelgräber, sondern um freistehende, eben „obertägige”, Bauten handelt, im Gegensatz zu den runden Hügelgräbern und den anschließend von ihm besprochenen Felskammergräbern. Sprockhoff bildet auch Zeichnungen von 1821, 1841 und 1865 ab, die die Steinsetzungen als offene Anlagen ohne Hügel zeigen, ohne daß sie ausgegraben worden wären.

Wie es eine Ausnahme sein dürfte, daß ein Hünenbett gleich drei Kammern enthält, so auch, daß es völlig mit Erde zugedeckt war. Zumindest könnte man den Erdhügel im Innern, der zuweilen vorhanden ist, als eine spätere Arbeit bezeichnen, womit pietätvolle Nachfahren das entweihte Gebäude, das längst ohne Dach unter freiem Himmel lag, vor der Zerstörungswut einer neuen Religionsgruppe schützen wollten, was ja manchmal auch gelang.

Überlieferungen

Müller-Karpe (s.o.) sprach davon, daß „sozial bevorzugte Einzelne” in diesen Grabkammern beigesetzt wurden. In den späteren Kirchen nennt man das ein Stiftergrab. Die beiden Autoren O+G (1837), der Oldenburger Pfarrer und der Professor, wundern sich, daß in Wildeshausen, der Stadt des Helden Wittekind, nicht einmal der Name des Stifters dieser Hünenbetten überliefert ist und keinerlei Brauch oder Legende sich an diese monumentalen Bauten geheftet hat, außer einer, die vielfach in ganz Norddeutschland bei solchen Ruinen auftaucht: die Sage von Braut und Bräutigam und einer steingewordenen Hochzeitsgesellschaft. Diese Legende ist nicht spezifisch, sondern Allgemeingut. Dabei ist auch vom Hin- und Herrennen der Brautleute zwischen zwei solchen Bauten die Rede, wie wir es mehrfach in Deutschland, Frankreich und selbst bei Berbern (Isli-Tislit) in Nordafrika finden. Heilige Läufe, Wettläufe, waren Brauch der Megalithiker.

Außerdem meinen O+G (S. 69), daß die Totenmale wahrscheinlich zugleich Orte des Gottesdienstes waren, zumal sonst solche im gesamten Bereich fehlen würden, was nicht angeht. Die langen steinumhegten Grabbauten mögen zugleich Weihebauten für einen Kult gewesen sein, jedoch nicht für Opferhandlungen, sagen sie, denn es fehlt das zum Opfern wichtige Wasser in der Nähe, und die sonst so bedeutungsvollen Dreh- oder Wagesteine, die auf ihrer Unterlage bewegt werden konnten (zur Weissagung), fehlen hier ebenfalls.

Außerdem fiel den Autoren auf, daß die Steinmale einsam in der Heide stehen, fern von Wohnsiedlungen, und auch noch häufig zweifach nahe beieinander, wie auch gegenüber von Kleinenkneten auf dem rechten Ufer der Hunte, in Steinkimmen bei Dingstedt, wo ebenfalls zwei Hünenbetten nur einige hundert Schritt voneinander entfernt stehen.

Man behauptet, sie hätten als Gerichtsort gedient (zitiert werden hierzu Hummels Compendium deutscher Alterthümer, S. 138 und Fußnote, sodann Runde, „Oldenburger Chronik”, und für die Friesen: Creuzer, „Symbol.” VI) und damit dem Ort Dingstedt den Namen gegeben. Jedenfalls wären diese Steinmale Gerichtsplätze und Orte für Volksversammlungen gewesen, wie auch in Skandinavien noch in jüngerer Zeit, wo man sich auf den Grabhügeln früherer Könige oder Helden versammelte.

Dazu zitiert wird besonders Dr. Meyer mit seinen Darstellungen aus Norddeutschland, daß ein solches Monument in Holstein „Ehrengang” genannt wurde, weil der Sage nach die Steinmale durch Umgang und Weihen zur Triumphfeier der Helden und Volkshäupter geehrt wurden (in Creuzer, Symbol. VI).

Daß es jeweils doppelte Steinmale gab, dürfte erklärbar sein: eins für Frauen, eins für Männer, daher die Geschichte von Braut und Bräutigam und dem Lauf zwischen beiden Orten. In der dazugehörigen Sage wird die Braut zur Ehe gezwungen, weshalb zur Strafe für diese schändliche Geisteshaltung die gesamte Hochzeitsgesellschaft versteinert wird. Wir haben hier einerseits die verhüllte Erinnerung an eine Katastrophe – die Großsteinzeit wird zerstört, übrig bleiben nur die Steine – und andererseits Erinnerung an den Wechsel zu einer anderen, strengeren Sozialform: Die christliche Kirche schränkte die freien Sitten der Heiden ein, indem sie geschlechtliche Spiele und freie Gattenwahl an den Kirchen verbot. Damit starb die Lebendigkeit des Austausches zwischen fremden Gruppen, der zumindest an bestimmten Festtagen an den Heiligtümern mit religiöser Andacht vollzogen worden war. Wir kennen das Fortleben des Brauchs noch bei den Wallfahrten in Westeuropa und Nordafrika, die sich immer noch als Eheanbahnung für die Jugend auswirken und damit eine Auswahl der Partner in einem viel größeren Gemeinschaftsbereich als sonst gewährleisten und damit die Inzucht einschränken.

Gegen O+G kann man einwenden, daß die Lage der Steinmale in vorgeschichtlicher Zeit nicht so einsam gewesen sein muß wie heute, oder daß man gerade damals (wie später noch in Stammesgesellschaften) absichtlich unbewohntes Gebiet für Heiligtümer und Gerichtsorte auswählte, damit niemand bevorzugt oder benachteiligt wurde; sozusagen ein fehdefreies Gebiet. Die heutigen Wallfahrtskirchen liegen ja oft weit von allen Siedlungen entfernt auf Bergen oder im Wald, in Frankreich ebenso wie in Spanien oder Portugal.

Stiftergrab?

Eine weitere Beobachtung möchte ich zufügen: Armenische Kirchen (und nicht nur diese, sondern die meisten orientalischen Kultgebäude) sind zuerst Türme gewesen, Türme, die sich über Heldengräbern erhoben. Um den Turm herum wurde dann das Gotteshaus gebaut, der Turm blieb immer in der Mitte. Dieser Gedanke taucht zuerst bei dem Schweizer Samuel Guyer auf: Grundlagen mittelalterlicher abendländischer Baukunst (Zürich 1950). An zahlreichen Grundrissen und mit allen Zwischenstufen entwickelt er diesen Gedanken. Aus eigener Anschauung kann ich die Strukturidee bestätigen. Im Mittelpunkt des Turmes, also im Kreuz des Grundrisses, liegt das Heroengrab, das dem Kultbau erst die Weihe gibt. Und hierin sehe ich die Gemeinsamkeit mit unseren Kulthallen und Kirchen: Ein Gotteshaus ist ein Gebäude zur Feier des Heroen, des Ahnherrn, des mythischen Helden der Gemeinschaft. Dann ist auch das Rätsel des Dolmen innerhalb der Steinsetzung von dieser Seite her gelöst: Hiermit begann der Bau. (Es wäre übrigens sehr schwer, erst die Halle zu errichten und dann das große Kammergrab hineinzubauen).

In der Versammlung um den Altarstein liegt die Urzelle des Gotteshauses. Haben nicht alle Altäre christlicher Kirchen Gebeine von heiligen Personen enthalten? Und haben nicht diese Knochen dem Gebäude erst die Weihe verliehen, die Vollmacht, das sogenannte Patrozinat (d.h. die Herrschaft)?

Wissen Sie, warum bei Ausgrabungen in den Hügelgräbern rundherum immer wieder Trinkbecher gefunden werden? Ja, richtig: der Umtrunk, die Minne (Liebe) war die Hauptsache im Gottesdienst, der auf griechisch Agape hieß, das Abendmahl, ein Erinnerungsessen für den „Stifter”.

Wenn wir uns jetzt noch einmal die berühmte Steinsetzung “Visbeker Bräutigam” in der Ahlhorner Heide anschauen, dann sehen wir vor unserem geistigen Auge das Giebeldach über der langen Steinsetzung, und mit einem Mal macht alles Sinn: 104 m lang und nur 8,5 m breit, mit einem einzigen inneren Tiefgrab von 10 m Länge.

Hier stand ein primitiver Dom (das Wort kommt von Thum, Gesetz; wie Ding von Thing, Gericht; siehe hierzu Zarnack), eine Festhalle, in der man nicht kniete oder stand, sondern bequem entlang der Wände auf der Bank saß und aß und trank. Dazu gehörten Lieder, die alle sangen, mit Melodien, die kaum anders geklungen haben dürften als in den späteren Domen. Sogar die äußeren Strebepfeiler der gotischen Dome sind im alten Hallenhaus schon vorgebildet: eben jene Außenstützsteine, die das schwere Dach zusätzlich festigten.

Und der halbrunde Chor am Ende der Halle, hinter dem Altar? Ja, auch der ist schon dagewesen, bevor es den Baumeistern deutscher Kirchen einfiel, dergleichen zu „erfinden”.

Die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Bauformen, der Kirche und dem ursprünglichen norddeutschen Bauernhaus, das zur megalithischen Festhalle wurde, ist auch dadurch so überzeugend, daß die Dorfkirchen des deutschen Nordens nur ein einziges Schiff haben, das nur in der Längsrichtung geteilt ist, damit Männer und Frauen getrennt sitzen. So will es die christliche Ordnung. Demnach wäre die Entwicklung vom ursprünglichen bäuerlichen Wohnhaus zur Kulthalle am selben Ort vor sich gegangen, das gibt der Idee noch mehr Schlüssigkeit. Bis auf einige Katen, die zuletzt nur noch als Scheunen verwendet wurden, sind die alten Wohnhäuser heute verschwunden; die kleineren Findlinge der Grundmauern wurden sicher sehr bald wiederverwendet, da sie nicht durch eine „heilige Scheu” geschützt waren.

Der Entwicklungsgang paßt zu dem, was ich kürzlich in einem architekturwissenschaftlichen Buch über Burma las: Die buddhistischen Tempel in Burma sind weder den indischen noch den chinesischen Bauten nachempfunden, auch sonst keinen südostasiatischen Kultgebäuden, sondern eindeutig aus dem burmesischen Wohnhaus folgerichtig weiterentwickelt. Eine Gemeinschaft behält auch dann ihre architektonischen Vorstellungen, wenn sie die Religion wechselt oder wechseln muß.

Die Ausgrabung

Die schlüssige wie aufregende Idee vom Zweck der rechteckigen Steinsetzungen und ihrer ursprünglichen Gestalt als Hallenhaus findet sich in einem architekturhistorischen Buch über vorgeschichtliche Heiligtümer zwischen Weser und Ems von einem Architekten namens Hermann Wille, gedruckt 1933 in Leipzig; allerdings bezeichnete der Autor im Titel diese Bauten als “Gotteshäuser” und schrieb sie den „Germanen” zu. Beides ist anfechtbar: Ob die Megalithiker an einen Gott glaubten, ist völlig ungewiß, und Germanen waren sie ohnehin nicht. Die Fachwelt war darum nicht erfreut und drängte auf Widerlegung.

Bald nach Erscheinen des Buches wurden deswegen an zwei Hünenbetten von Kleinenkneten im Oldenburgischen fünf Jahre lang offizielle Grabungen durchgeführt, die klar bewiesen, daß diese geschichtliche Zuordnung völlig falsch war, denn in den inneren Grabanlagen fanden sich Steinbeile, Pfeilspitzen und Bernsteinperlen, die es erlaubten, die Bauten eindeutig als megalithisch und jungsteinzeitlich zu identifizieren, wie der Grabungsleiter Karl Michaelsen in seinem Bericht (gedruckt 1978 im Oldenburger Jahrbuch) erklärt.

Der Architekt Wille war auf diesem Gebiet Amateur. Soviel steht fest: „Germanen” haben in den megalithischen Festhallen nicht gesessen.

Der Ausgräber und spätere Museumsdirektor Karl Michaelsen vereinte Weitblick mit wissenschaftlicher Genauigkeit. Nach dem Krieg (1958) hat er durch exakte Vermessung der “Apostelsteine” bei Ahlhorn diese als Kalendersteine der Vorzeit erklärt, das weist ihn als Kenner der Arbeiten von Teudt in den zwanziger Jahren aus und damit als Pionier einer erst in den letzten Jahren anerkannten Richtung der Vorgeschichtsforschung, der Archäoastronomie. So war er in seinem Bericht 1978 auch keineswegs bei der Ablehnung der dummen Germanenhypothese von Wille stehengeblieben, sondern hatte eine Widerlegung mit Hilfe der Ausgrabung des inneren Erdhügels versucht. Im Bericht wird der „Laie” Wille erwähnt als Anlaß für die Ausgrabung von Kleinenkneten.

Der gepflasterte Boden in vielen Hünenbetten und die zusammenhängende Mauer sind gewiß starke Hinweise auf ein bewohnbares Bauwerk. Aus fehlenden Pfostenlöchern kann man nicht gleich auf fehlende Dächer schließen, die Dachbalken ruhten ja nicht im feuchten Erdreich (wo sie schnell wegfaulen), sondern auf den Findlingen. Eine Untersuchung war also nötig.

Über die Ausgrabungen in Kleinenkneten sind wir leider nur über den kurzen Bericht von 1978 unterrichtet, und der hat einen Nachteil: Er ist rekonstruiert, ohne die im Krieg verlorengegangenen Aufzeichnungen, an Hand der wenigen erhaltenen Fotos. Davon sind 49 Fotos dem Buch beigegeben mit Legenden des Herausgebers (Prof. Dr. Wolfgang Hartung), außerdem zwei Planskizzen von Hünenbett I, die offensichtlich Originale sind.

Ferner liegen zwei kurze undatierte Gutachten vor, eins über den bodenkundlichen Befund von Reinhold Tüxen, der 1978 noch lebte, dann eins von Ferdinand Dewers, von dem aber wegen mangelnder Fotos nur die Zusammenfassung und Schlußfolgerungen gebracht werden, und ein Auszug aus einem Brief von K. Pfaffenberg über die Pollenanalyse der Grabung (Brief vom 27. 4. 34, hier muß ein Fehler vorliegen, denn die „vorbereitenden Vermessungsarbeiten” zur Grabung begannen erst am 5. 6. 34, siehe S. 219). Die Pollenforschung zur chronologischen Bestimmung war zu jener Zeit noch nicht so hoch entwickelt wie heute.

Man weiß leider auch nicht, wie gut sich Michaelsen an seine Arbeit erinnerte; immerhin ist der Bericht vierzig Jahre (und was für 40 Jahre!) nach der Grabung geschrieben. Außerdem ist Michaelsen am 24. 10. 1978 vor der Drucklegung gestorben, weshalb der Herausgeber aus den Notizen von Michaelsen einen Artikel geformt hat, als Ehrung für den verschiedenen (längst pensionierten) Museumsdirektor; man kann glättende Hand vermuten.

Hünenbett I war sorgfältig ausgegraben und untersucht, dann rekonstruiert und wieder zugebaut worden. Bett II wurde nur teilweise geöffnet und blieb offen.

Beides nützt heutigen Archäologen nicht viel, denn die haben jetzt verfeinerte Methoden, und ohne echte Grabungsberichte ist die damalige Arbeit und die Wiederherstellung, teils mit Beton, eher ein Zerstörungswerk.

Zum Anlaß der Ausgrabung berichtet Michaelsen selbst: Etwa im Jahre 1933 hatte er bei der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft Unterstützung für eine Grabung eines gefährdeten Ganggrabes bei Oldenburg beantragt, die bewilligt, aber dann umgelenkt wurde auf die beiden rechteckigen Steinsetzungen von Kleinenkneten, weil das gerade erschienene Buch von Wille den Streit entfacht hatte. Michaelsen bekam zwei höhere Beamte aus Berlin und Hamburg vor die Nase gesetzt, denn diese Grabung hatte urplötzlich an Wichtigkeit gewonnen. Beide zogen sich von der Grabungskampagne bald zurück.

Gab es denn früher keine Ausgrabungen von Hünenbetten? Es sind zwei bekannt: Der berühmte Carl Schuchardt hatte 1905 die Hünenbetten von Grundoldendorf bei Stade ausgegraben, (worüber ich jedoch keinen Bericht fand, er erwähnt sie nicht einmal in seinen Memoiren), und Van Giffen in Emmen ähnliche, aber sonst hatte noch niemand die rechteckigen Betten untersucht.

Erstaunlich kommt mir vor, daß die immerhin fünf Jahre laufende Grabung von Michaelsen seinerzeit nirgends publiziert worden war. Dabei war die Anteilnahme (dem Bericht von 1978 zufolge) durch Bevölkerung und Presse ganz enorm, man diskutierte allerorten, die Laien wetteiferten miteinander im Auffinden von Hünenbetten und anderen Funden, so daß das Museumspersonal überfordert war.

Die Besucher an der Ausgrabungstelle waren so zahlreich, daß zusätzlich Wachen eingestellt werden mußten, auch nachts, wegen der „Andenkenjäger.”

Der Streit wogte heftig unter allen Interessierten und unter den Fachleuten besonders! Auf keinen Fall ist diese Diskussion vertuscht worden. Die Notgemeinschaft machte weitere Gelder locker, die Behörden beorderten zwei Trupps des Arbeitsdienstes zur Bewältigung der Erdarbeiten usw., das Thema brannte manchem auf den Nägeln oder im Kopf.

Dem Bericht zufolge haben Michaelsen und seine Helfer (darunter Reinhold Birth, der aus dem Krieg nicht zurückkehrte) ergebnisoffen geforscht, d.h. sie ließen sich von dem Grundsatz leiten, daß die Tatsachen selbst sprechen würden. Und so war es auch: Es gab Erkenntnisse, die für die eine Seite, andere, die für die Gegenseite der Streitparteien nutzbar waren. Der gepflasterte Boden und die beiden muldenförmigen Gruben von je 2 m Durchmesser in Bett I sprachen für eine beabsichtigte häufige Nutzung des Gebäudes.

Die Ausgräber sind sich über den Zweck dieser beiden Gruben nicht klargeworden, „ihre Deutung als Wohngrube (etwa der Becherleute) … wäre zur Diskussion zu stellen.” sagt Michaelsen (S. 232) Ich denke eher an Taufbecken oder auch an Garmulden (Anm.: Die Megalithiker hatten ursprünglich noch keine Kessel, sie garten das Fleisch aber auch nicht auf offenem Feuer, sondern kochten es in Felltöpfen: Gegerbte Felle wurden zusammengenäht und in Erdgruben so gelegt, daß sie kein Wasser durchließen, dann wurde Wasser mit den Fleischbrocken hineingetan, und schließlich legte man im Feuer erhitzte Steine hinein, die das Wasser zum Sieden brachten. Einige Naturvölker, z.B. in Indien, garen ihr Opferfleisch noch heute auf diese Art. Leider liegen von der Ausgrabung dafür keine Hinweise vor, man hat noch nicht auf die typischen Kochsteine mit der zerrissenen Oberfläche geachtet.)

Auch der seitliche Zugang zum inneren Kammergrab macht nur Sinn, wenn es immer wieder begangen werden sollte. Dies wollte man vielleicht auch an anderen als den Festtagen tun, darum war der seitliche Zugang so angelegt, daß man in die Kammer zwecks Heilung oder Heilschlaf (Inkubation) von außen gelangen konnte, ohne die Halle zu betreten.

Gegen eine regelmäßige Nutzung wollte Michaelsen anführen, daß neben dem Kammergang ein Steinhaufen aufgeschichtet war, der den Durchgang an dieser Stelle verhinderte; man konnte also innerhalb der Halle nur auf der anderen Seite an der halbversenkten Kammer vorbeigehen, womit der Chorraum eine weitere Einengung als heiliger Abschnitt bekam. Natürlich wurde der inneren Erdaufschüttung bei der Ausgrabung am meisten Aufmerksamkeit gewidmet, aber gerade hier ist das Ergebnis nicht aussagekräftig. Erschwert wird es auch durch den Umstand, daß Grabräuber hier viel durcheinandergebracht haben.

Am Ende bleibt offen, ob die Aufschüttung bald oder lange nach der Errichtung des Gebäudes erfolgt ist, ob sie eine zielgerichtete Arbeit der Megalithiker oder eine spätere hastige Schutzmaßnahme war. Für eine natürliche Ablagerung spricht allerdings auch die Beobachtung, daß Schichten in diesem inneren Erdreich beschrieben werden, denn wenn man einen Hohlraum mit Schutt auffüllt, dann entstehen keine horizontalen Schichten. Der Gutachter Dewers sagt:

„Auffällig ist, daß, soweit mit Sicherheit zu beobachten war, die reinen rostbraunen, nicht durch Humus schmutzig gefärbten Bänder des ‚Eichen-Birkenwald-Profils’ nur innerhalb der Steinsetzung klar hervortraten. Die Bodenbildung hat also offenbar unter etwas abweichenden Bedingungen gegenüber derjenigen außerhalb der Steinsetzung stattgefunden.” (S. 246, Sperrung von Dewers).

Das besagt zunächst nichts gegen die These, daß die Erdschüttung im Innern, zumal sie eine feststellbare Stratigrafie aufweist, viel später entstanden sein kann als die Erstellung des Gebäudes.

Die Anhäufung von Erdmaterial entlang den Außenseiten dürfte (mit Michaelsen) wohl schon zur ersten Erstellung des Baus gehört haben, wie die sorgfältige Notierung der Schichtfolge ergeben hat. Das wäre auch zu erwarten, wenn es sich um ein Haus handelte, denn allein schon das vom Dach rinnende Regen- oder Schmelzwasser mußte ja weitergeleitet werden, damit es die Standsteine nicht unterspült.

Die beträchtliche Menge Erdreich und Steine, die zur Füllung des Innern und Aufhäufung eines postulierten Hügels herbeigeschafft sein sollte, müßte an anderer Stelle fehlen, wie den Autoren bewußt wurde. Den Nachweis konnten sie nicht bringen. Nur die äußere Rampe aus Rollsteinen, die manchen als Baumaßnahme zur Errichtung der inneren Kammer erschienen war, wurde durch Michaelsen als nachträgliche Anfügung erkannt, die zum Abtransport der brauchbaren Decksteine der Kammer dienen sollte. (Der vorhin erwähnte störende Steinhaufen auf der Innenseite könnte damit ebenfalls erklärt werden und würde damit Michaelsens Gegenargument hinfällig machen).

Nach Abwägen aller Teilergebnisse entscheidet Michaelsen den Streit gegen Wille, was aber keineswegs begründet ist, sondern nur dem Konsens angepaßt.

Im Hintergrund steht bei dieser Ausgrabung leider das Wissen, daß es sich bei beiden Hünenbetten nicht um typische, sondern eher um außergewöhnliche Sakralbauten handelt. Das erste Langhaus enthält die Grabkammer in der Mitte, was selten vorkommt; normalerweise liegt sie an dem Ende, das dem Eingang entgegengesetzt ist. Beim zweiten Bett wußte man zwar, daß es eine zweite Kammer enthält (auch das ist schon ungewöhnlich), aber als bei der Ausgrabung eine dritte Kammer, noch dazu völlig unberührt, zutage kam, war man völlig überrascht. Wahrscheinlich waren die drei Kammern nicht zugleich sondern jeweils nach großen Zeitabständen errichtet worden. Hünenbett II ist damit einzigartig im norddeutschen Raum. Rückschlüsse auf alle rechteckigen Steinsetzungen dürften daher nicht möglich sein.

Übrigens hatten O+G 1837 schon den Dolmen in Bett I gesehen und außerdem gewußt, daß Bett II mit Grabkammern angefüllt war; vermutlich war die innere Erdschüttung noch bedeutend geringer als hundert Jahre später, was mit der neueren Aufforstung (seinerzeit war das Gelände fast wüstenartige Schafheide) und dem damit einsetzenden Niederfall von organischen Stoffen erklärt werden kann.

Zeitstellung

Die Ablehnung von Willes Idee durch Teudt und Michaelsen leuchtete damals ein: Wer hier von „germanischen Gotteshäusern” spricht, muß sich geirrt haben, denn die Megalithbauten werden ja zeitlich viel eher angesetzt, zwischen 4000 und 1500 v.Ztr., wogegen die “Germanen” archäologisch erst in der Mitte des letzten Jahrtausends v.Zt. auftauchen, also rund tausend Jahre nach dem Ende der Megalithkultur.

Einem „Laien” wie Wille muß das nicht unbedingt klar gewesen sein. Ich habe ein Schulheft für das 7.-9. Schuljahr, gedruckt 1924 mit höchster Billigung und herausgegeben von hohen Akademikern, da steht also die damals übliche Lehrmeinung drin: Die Hünengräber sind die besten Zeugen für die Ausbreitung des urgermanischen Volkstums, und die Riesenstuben oder Ganggräber stellen Wohnräume dar.

„Sie sind zwar meist von einem Hügel bedeckt und erscheinen so als unterirdische Bauten; aber wir wissen, daß die Hügelaufschüttung erst in späterer Zeit erfolgte, als das Grab nicht mehr benutzt wurde.” (Lundius S. 30)

O+G 1837 sprachen nicht von Germanen (das wäre zu ihrer Zeit irreführend gewesen), sondern von den Chauken, und meinten, daß die Totenmale mindestens tausend Jahre, vielleicht sogar bis zu 2000 Jahre alt seien. Ein noch größerer Abstand, also die heute geforderten fünf Jahrtausende, kam ihnen allerdings nicht in den Sinn.

Nach heute noch gängiger Chronologie werden zwischen den Hünenbetten oder Steinsetzungen und den norddeutschen Dorfkirchen mehrere Jahrtausende Zeitabstand angesetzt. Ein Problem könnte somit die Form der bautechnischen Überlieferung über so große Zeiträume sein. Aber das Problem besteht nicht wirklich, denn die Katen in Oldenburg wurden ja bis vor kurzem noch im selben Stil gebaut. Der Bauer ist traditionsverhaftet, seine Architektur ist auch kaum verbesserungsbedürftig. Und wenn man die künstlich aufgeblähten Zeitabstände auf ihre mögliche und wahrscheinliche Länge zurückschraubt, dann ist das Problem ohnehin verschwunden. In französischen Dolmen fanden Archäologen „Nachbestattungen” aus dem christlichen 10. oder 11. Jahrhundert. Und die frühen Dome, zumindest die romanischen Kirchen, gehören nach unserer neuen Ansicht noch zum Heidentum.

Ps.: Wer sich für die neueste Ausgrabung und Rekonstruktion eines Hünenbettes bei Schleswig interessiert, kann im Internetz den Arnkiel-Park besuchen, wo er schöne Fotos über die Wiederherstellung eines sehr langen Hünenbettes bekommt; diese beweisen besser als lange Worte, daß die Betten früher offen waren.

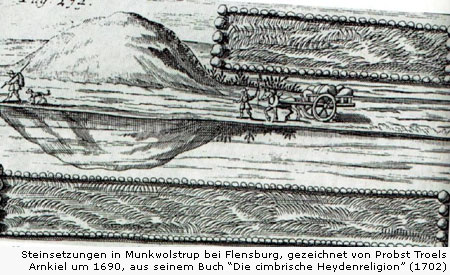

Dies war auch 1690 nicht anders, wie eine dort vorgestellte Zeichnung des Probstes Troels (Trogillus) Arnkiel beweist, der dieses Gebiet bereiste und 1702 in seinem Buch “Die cimbrische Heydenreligion” diese „Heydengräber” vorstellte. Man sieht dort die Grundmauern bestens erhalten.

Pps: In der Diskussion nannte ein Teilnehmer einen Katalog der Feldsteinkirchen in Norddeutschland, in dem eine große Zahl von Kirchen aufgelistet ist, die auf megalithischem Grund errichtet sind. Diesem Hinweis wäre nachzugehen.

Literatur

Guyer, Samuel (1950): Grundlagen mittelalterlicher abendländischer Baukunst (Zürich u. Köln)

Lundius, Bernhard (1924): Germanisches Leben in der Steinzeit. Für das 7.-9. Schuljahr (Moritz Diesterweg Frankfurt /M)

Michaelsen, Karl (postum 1978): Die Ausgrabungen der beiden Hünenbetten von Kleinenkneten in Oldenburg 1934-39, mit 24 Bildtafeln und zwei Grabungsplänen in: Oldenburger Jahrbuch Bd. 75/76 (Oldenburg i.O.)

Müller-Karpe, Hermann (1968, 2° 1980): Das vorgeschichtliche Europa (Baden-Baden)

O+G = Oldenburg, G. W. A. (Pfarrer) und Greverus, J. P. E. (Prof.) (2° 1837): Wildeshausen in alterthümlicher Hinsicht (Oldenburg i.O.)

Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (2000 und Bd. 27, 2004)

Schirnig, Heinz (Hrsg. 1979): Großsteingräber in Niedersachsen. Veröffentlichungen der Urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover VII, Bd. 24 (Hildesheim)

Schröder, Herbert (1999): Bauernhäuser, Bauernhöfe mit ihren Bergeräumen in Nordwestdeutschland, Jütland und den Niederlanden (Peter Lang, Frankfurt/M)

Schuchardt, Carl (1944): Aus Leben und Arbeit (Walter de Gruyter, Berlin)

Sprockhoff, Ernst (1938): Handbuch der Urgeschichte Deutschlands, Bd. 3 (Berlin u. Leipzig)

Topper, Uwe (2003): horra. Die ersten Europäer. Die Entstehung der Metallzeit in neuer Sicht (Tübingen)

Wille, Hermann (1933): Germanische Gotteshäuser zwischen Weser und Ems (Oldenburg)

Zarnack, Wolfram (2004): Die Duhmb-Kirche in Berlin, in Rückschau S. 45-47 (Machalett-Gesellschaft, Horn)

Nachtrag vom 20. Nov. 2012

In dem schönen Buch zur Archäoastronomie, Der Sonnwendbogen von Friedrich Hirsch (1956, postum 1965 in Lahr im Schwarzwald verlegt), das dankenswerterweise durch Matthias Wenger bekanntgemacht und herumgereicht wurde, findet sich ein Hinweis auf einen unmittelbaren Vorgänger von Hermann Wille. Hirsch (S. 16) lehnt Willes Gedanken als „eine recht abwegige Theorie” ab, zeigt dann aber überraschenderweise Verständnis für dieselbe Idee, indem er die Struktur der Schafställe als grundlegend ähnlich der einiger Hünenbauten erkennt. Als Urheber der ganzen Idee macht er den Heimatpfleger und Dorfschullehrer in Lethe bei Ahlhorn aus, der auch bei der Ausgrabung in Kleinenkneten anwesend war. Er hieß Hermann Hibbeler (1884-1963) und schrieb im Führer für Ahlhorn und Umgebung (1930), daß es sich bei den Hünenbetten ursprünglich um Häuser mit hölzernem Dachstuhl und Strohabdeckung handelt (S. 99 u. Abb. 27). Sogar für die kleineren ovalen Grabstätten im Oldenburgischen findet er als Nachfahren die bis heute stehenden Schafställe mit kegelförmigem Dachstuhl und Seiteneingang. Während Hirsch über den „Heimatforscher” Wille abfällig schreibt und (S. 46) desssen „abwegige Dachhaustheorie” ablehnt, gibt er Hibbeler, mit dem er öfter sprach, hinsichtlich der Rekonstruktion Recht. Einen grundsätztlichen Unterschied zwischen den beiden (Hibbeler und Wille) kann ich nicht feststellen. Handelt es sich hier nur um einen Erstgeburtsstreit?

Denn Wille behauptet in seinem Buch (S. 119), die Idee selbst gefunden zu haben: „Es ist meines Wissens das erstemal, daß diese kühne Behauptung gewagt, schriftlich niedergelegt und mit Lichtbildern und Zeichnungen erläutert wird.” Aber konnte es sein, daß er einen drei Jahre eher erschienenen Führer der untersuchten Ortschaften nicht kannte?

Übrigens zitiert Wille in seinen Literaturangaben auch W. Teudt (1931), der auf S. 227 zur Gruppe der Wisbeker Monumente schon klarstellte, daß es sich um Heiligtümer handelt, denen Gräber zugeordnet sind. Der Gedanke ist also zu jenem Zeitpunkt nicht völlig neu, die genaue Rekonstruktion der Bauten durch einen Architekten vom BDA gibt ihm zusätzlich Gewicht.

Hirsch lehnt Wille vielleicht aus weltanschaulichen Differenzen ab, was man ihm nicht verdenken kann. Dennoch ist er, entgegen der akademischen Auffassung, wie Hibbeler und Wille überzeugt, daß die Steinsetzungen nicht mit Erdreich aufgefüllt sondern hohl waren und steuert selbst einen wichtigen Gedanken bei: Die Steinsetzung in Nobbin auf Rügen (das Kernstück seines Buches) ergreift ihn wie ein Dom, und er vergleicht sie mit den skandinavischen steinernen Bootssetzungen. Tatsächlich kann man an ein Kirchenschiff denken, wobei ungeklärt bleibt, warum man diesen Rechteckbau als Schiff bezeichnet; auch im Griechischen bedeutet NAO zugleich Schiff und Tempel! (S. 17) Dabei haben unsere Dome eher die Gestalt der Schiffsetzungen als die griechischen Tempel.

Noch ein Fund bei Hirsch: Der runde Abschluß („Chor“) mit dem heiligen Grab beim Hünenbett Wisbeker Bräutigam, das also nun als Festhalle aufzufassen ist, liegt im Westen, während der gerade Abschluß (Eingang) im Osten steht; bei der Wisbeker Braut befindet sich der „Chor” im Südwesten. Es handelt sich damit um „verkehrte Kirchen”, wie ich sie in späterer christlicher Architektur immer häufiger finde, von Portugal über Spanien und Frankreich bis in die Altmark bei Berlin. Die Ausrichtung von Megalithgräbern in Richtung zum Sonnenuntergang gilt als vorherrschend und wurde ideell gewertet: der Sonne folgend ins Nachtreich, zu den Toten.

Einen weiteren Gedanken möchte ich hervorheben: Wenn das Heroengrab der orientalischen Kirchen den eigentlichen Mittelpunkt der ganzen Anlage bildete, und dieses sich immer unter dem Turm befand, um den herum die Halle angelegt wurde, dann liegt die Idee nahe, daß auch die norddeutschen Steinsetzungen ähnlich aufgebaut gewesen sein könnten: Über dem Heroengrab erhob sich vielleicht ein hölzerner Turm für Ausblick und Nachrichtenübermittlung. Das muß nicht in allen Fällen so gewesen sein, könnte aber an einigen Stellen vielleicht noch nachgewiesen werden, wenn man bei künftigen Ausgrabungen erst einmal darauf achtet.